Les rivalités entre frères et sœurs ne disparaissent pas automatiquement avec l’âge adulte et s’intensifient même à l’âge adulte pour diverses raisons. Pourtant, ces relations fraternelles représentent les liens les plus durables d’une existence. Découvrez dans cet article des stratégies concrètes pour résoudre ces différends et restaurer l’harmonie familiale.

Les multiples origines des tensions fraternelles

Les rivalités héritées de l’enfance

Les conflits entre frères et sœurs adultes puisent leurs racines dans la compétition précoce pour l’amour et l’attention des parents. Durant l’enfance, chaque enfant perçoit l’affection de ses parents comme une ressource limitée à conquérir face à sa fratrie. Cette dynamique crée un lien ambivalent de complicité et de rivalité qui perdure à l’âge adulte.

L’aîné ressent souvent une perte de privilège à l’arrivée d’un cadet et grandit avec un sentiment de manque permanent. Ces blessures émotionnelles marquent profondément la personnalité de chacun.

Une simple dispute pour un cadeau ou une remarque parentale jugée injuste peuvent laisser des marques durables. Des décennies plus tard, elles peuvent resurgir à l’occasion d’un conflit apparemment anodin.

La jalousie fraternelle s’exprime différemment selon les caractères, mais influence durablement les relations. Certains développent une compétitivité excessive, d’autres se replient sur eux-mêmes ou adoptent des stratégies de séduction pour capter l’attention. Ces mécanismes de défense forgés durant l’enfance continuent d’opérer à l’âge adulte et compliquent les échanges fraternels.

L’impact du favoritisme parental

Le favoritisme parental existe dans 65 % des familles selon les études psychologiques contemporaines. Cette réalité montre l’ampleur d’un phénomène généralement caché, mais intensément ressenti par les enfants. Qu’il soit réel ou perçu, ce traitement différentiel génère un sentiment d’injustice qui fragilise les relations fraternelles.

Certains parents reconnaissent ouvertement avoir un enfant chouchou, créant chez les autres membres de la fratrie un ressentiment profond. D’autres manifestent inconsciemment leurs préférences à travers des attitudes subtiles, mais perceptibles. Les enfants développent alors une hypersensibilité aux signaux d’inégalité et interprètent chaque geste parental comme une confirmation de leur statut défavorisé.

Ces inégalités perçues durant l’enfance continuent d’alimenter les tensions fraternelles des décennies plus tard. Un frère ou une sœur peut reprocher à l’autre d’avoir bénéficié d’un soutien financier plus important pour ses études ou d’avoir reçu plus d’encouragements. Ces reproches ravivent des blessures anciennes jamais soignées.

Les déclencheurs de l’âge adulte

Le vieillissement des parents est un révélateur des tensions fraternelles latentes. Cette période critique exige une répartition des responsabilités qui fait ressortir les différences de moyens, de disponibilité et d’implication entre les membres de la fratrie.

Chacun tend naturellement à occuper une fonction particulière auprès du parent dépendant, créant parfois des déséquilibres sources de conflits.

Les questions de succession et d’héritage représentent un autre terrain propice aux disputes familiales. La mort d’un parent fait surgir des rivalités financières qui réveillent les anciennes jalousies.

Certains héritiers se sentent lésés par la répartition du patrimoine familial, d’autres contestent les donations effectuées du vivant du défunt. Ces situations d’indivision risquent de se transformer en conflits juridiques durables.

Stratégies efficaces pour résoudre les conflits entre adultes

La communication bienveillante et l’empathie

Établir un dialogue honnête et respectueux constitue la première étape vers la réconciliation fraternelle. Il faut privilégier l’expression de ses propres ressentis plutôt que l’accusation directe. Expliquer calmement qu’on a été blessé par certaines situations s’avère plus constructif que de reprocher à son frère ou sa sœur ses comportements passés.

Partager les souvenirs d’enfance permet souvent de mieux comprendre l’histoire familiale.

Ces échanges révèlent parfois différentes perceptions d’événements identiques et facilitent la compréhension mutuelle. Un frère peut découvrir que sa sœur a également souffert du favoritisme parental, même si elle semblait en bénéficier. Cette prise de conscience ouvre la voie à l’empathie réciproque.

Le but de ces conversations est de voir l’autre comme une personne à part entière, et non comme le résultat de l’éducation familiale. Comprendre les différences de personnalité et identifier les complémentarités possibles transforme progressivement la rivalité en coopération.

Le détachement du passé et l’acceptation

Se détacher du passé et de l’impact des parents est une étape cruciale pour résoudre les conflits. Cette démarche implique d’accepter les fragilités et les limites des parents sans continuer d’attendre d’eux ce qu’ils n’ont jamais pu donner. Reconnaître qu’on s’est construit par soi-même malgré les imperfections familiales procure souvent un sentiment de libération.

La réussite personnelle et la satisfaction dans sa carrière facilitent ce détachement. En effet, lorsqu’une personne se sent épanouie dans sa vie adulte, elle éprouve moins le besoin de ressasser les injustices passées ou de chercher une reconnaissance tardive.

L’acceptation ne signifie pas l’oubli des blessures subies, mais leur intégration dans une histoire personnelle plus large. Il s’agit de reconnaître que ces expériences ont forgé la personne qu’on est aujourd’hui sans pour autant qu’elles gâchent les relations présentes.

Le recours à la médiation familiale

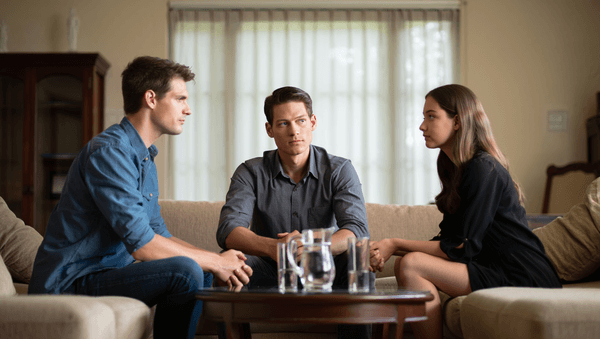

Dans les situations perçues comme bloquées ou urgentes, l’intervention d’un médiateur familial peut débloquer des impasses relationnelles persistantes. Ce professionnel neutre et confidentiel facilite l’expression des griefs de chacun sans risquer une nouvelle dispute. Son expertise permet d’identifier les véritables raisons derrière les disputes.

Le processus de médiation commence généralement par des entretiens individuels avec chaque membre de la fratrie concerné. Ces rencontres permettent d’exprimer librement ses ressentiments et ses attentes sans crainte du jugement de l’autre.

Le médiateur peut ainsi cerner les positions de chacun et identifier les points de convergence possibles.

- Évaluation initiale de la situation conflictuelle

- Entretiens individuels avec chaque partie

- Séances communes de dialogue encadré

- Élaboration d’accords ou de compromis durables

- Suivi de l’évolution des relations restaurées

Les entretiens communs constituent l’étape centrale de la médiation familiale. Le professionnel facilite les échanges en veillant au respect mutuel et en reformulant les positions de chacun pour éviter les malentendus. Cette approche permet de résoudre des problèmes qui semblaient insolubles, et d’envisager un avenir commun malgré les différences.

Lire aussi nos articles suivants :